D&D5 : second regard à la lumière des autres versions

Le succès de D&D 5, que j’ai pourtant dézingué, est au rendez-vous et il faut d’abord s’en réjouir mais aussi comprendre pourquoi.

S’en réjouir parce que l’avenir du jeu-de-rôle-le-vrai, celui qui est préalable à l’usurpation de cette appellation par une catégorie de jeux vidéos, n’est peut-être pas aussi sombre que ce qu’on en pouvait craindre au tournant du millénaire.

Comprendre pourquoi peut s’avérer moins réjouissant mais nécessite de réexaminer ici ce système, ne serait-ce que parce qu’il a désormais fait ses preuves.

D&D5 : un second regard

L’excellent

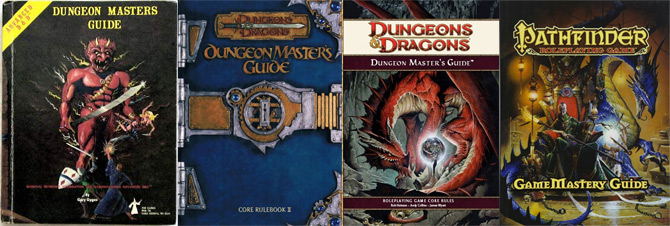

Le Dungeon Masters Guide. Sa lecture a changé mon opinion sur D&D5. J’ai plusieurs fois pensé : ah, enfin !

Vraiment du très beau travail, d’une qualité jamais atteinte par aucune des précédentes éditions. A lui seul, il suffirait à justifier D&D5.

Ce volume contient tout ce qu’il faut pour arbitrer un monde, pour retailler le jeu, pour élaborer ses propres créations, à quoi il encourage clairement. Il contient également les listes habituelles d’objets magiques et autres. Les règles de confection d’objets magiques sont très voisines de celles que j’ai concoctées : je ne peux donc que les trouver excellentes.

Globalement, c’est un excellent mode d’emploi d’un bon DM, c’est à dire le rôle à la fois le plus important et le plus difficile à tenir. Pour la première fois, D&D comporte un manuel réellement destiné à ce joueur si particulier qu’est l’arbitre.

Surtout, on y relève le passage suivant (pp. 236-237 ; c’est moi qui souligne) : Remember that dice don’t run your game – you do. Dice are like rules. They’ re tools to help keep the action moving. At any time, you can decide that a player’s action is automatically successful. You can also grant the player advantage on any ability check, reducing the chance of a bad die roll foiling the character’s plans. By the same token, a bad plan or unfortunate circumstances can transform the easiest task into an impossibility, or at least impose disadvantage.

On aimerait lire cela plus souvent, en d20 comme en AD&D. Si on réussit à retenir que les règles ne sont que des guides supposées servir au jeu de rôle, si on garde à l’esprit qu’elles sont l’écrin et non le joyau, alors, quelque soit la mécanique, on a fait 50% du boulot d’un bon arbitre.

Le bon

D&D 5 corrige des erreurs, à commencer par le grotesque D&D 4, qui se rapprochait à certains égards de Toons, jeu où l’on incarne d’indestructibles personnages de dessins animés.

D&D 4 était fait pour des gamins qu’on voulait détourner de World of Warcraft ou de ses équivalents et successeurs. Mais ce qui fait le succès de D&D 5 est aussi d’avoir conservé une partie de cette démarche : ne pas chercher à concurrencer le jeu vidéo, mais lui proposer une alternative aussi facile d’accès que possible tout en conservant les mécaniques qui font l’intérêt et la valeur à plus long terme du jeu de rôle.

Il a été observé que la base de départ de D&D4 n’inclut pas seulement D&D 4 ou D&D 3 ou 3.5 ou Pathfinder mais aussi AD&D. D&D5 vise en effet à libérer les joueurs de calculs à (re)faire sans cesse afin de retrouver le côté direct et rapide d’un jeu résolu par les tables d’AD&D mais sans avoir recours à ces tables, de façon à alléger aussi l’arbitre.

Cela apparaît dans la primauté donnée aux abilités de bases et en particulier dans l’inversion de leur rapport avec les skills. En D&D5, le skill est une dérivée de la caractéristique (Force, Dextérité, Charisme etc…) provoquant un bonus de type D&D3 et non une capacité indépendante modifiée par cette caractéristique.

Le terme proficiency, repris d’AD&D, réfère à un bonus universel, applicable à ces skills mais aussi aux jets de sauvegarde par exemple.

Le concept de base du jeu consiste à fonder l’ensemble des mécaniques sur ces deux seuls bonus : celui d’abilité et celui de proficiency. C’est notamment le cas des saving throws, avec un bémol sur lequel je reviendrai. Comme la proficiency et les abilités augmentent tous les 4 niveaux l’ensemble des probabilités varie avec elles sans besoin d’un calcul supplémentaire.

La dernière variable est avec le système d’avantage-désavantage qui consiste à lancer deux dés au lieu d’une, et qui sert à traduire les situations issues du déroulement de la partie.

Alors évidemment c’est moins précis qu’en D&D3/PF; on perd en minimaxage et en « réalisme », mais c’est justement le but du système : s’avérer facile à apprendre comme à utiliser tout en résolvant correctement l’ensemble des modificateurs d’événements reposant sur un aléa. Il faut en convenir : concrètement, l’implémentation de ce concept est une réussite.

Les détails du système ressemblent beaucoup à un D&D3 simplifié. Ainsi les règles de vision, bien plus claires (sans jeu de mots) que les multiples variantes de PF (du genre infra/dark/ultra-vision aboutissant à : tu as infravision mais tu ne vois pas dans le noir) : concrètement, c’est aussi simple que de l’AD&D.

La filiation D&D3 apparaît nette dans les définitions de classes, qui en sont directement dérivées (le multiclassing est d’ailleurs identique). La plupart des classes proposent des variantes qui visent à introduire une diversité intéressante. Cependant, dans la plupart des cas, une variante s’impose à l’évidence comme la plus efficiente.

La filiation avec D&D3 est également visible dans la routine de base du combat : mouvement + une action + une éventuelle action bonus. Les durées de rounds et les jets de surprise et initiative sont ceux de D&D3. On note la possibilité d’intercaler l’action de combat entre le mouvement devenu divisible en deux (avant/après l’action de combat), évidence qui échappe absurdement aux règles du d20 system. La mécanique D&D5 évite aussi le bazar des actions simples/complexes/libres/mouvement/retraite etc… et le si bizarre pas de placement de 5 pieds, tous éléments fondés sur la wargamisation du jeu plutôt que sur l’interprétation d’un rôle.

En conséquence de cette simplification, certains éléments tactiques disparaissent : par exemple, le spellcasting en mêlée ne déclenche pas d’opportunity attack. Les opportunity attacks sont d’ailleurs considérablement réduites puisque seul le fait de quitter la zone de l’adversaire en déclenche, non le fait de s’y mouvoir. De même, les manoeuvres de combat sont drastiquement réduites à deux : le grappling et le ‘shoving’, visant repousser ou faire chuter un adversaire, simplement résolus par des checks entre Forces ou Force et Dextérité des opposants.

Le PH décrit enfin in extenso clairement toutes les situations, types de dommage etc… Le système de combat semble donc clair, simple et efficient.

Enfin, il faut ajouter l’innovation de backgrounds historiques et de personnalité prévus par les règles de création de personnages : combinés aux variantes, cette règle fournit un matériau de base pour l’interprétation du personnage qui faisait assurément défaut aux versions précédentes du jeu. Cela me semble une heureuse idée en ce qu’elle incite le joueur à vraiment jouer un rôle, à se préoccuper non seulement des attributs d’un personnage mais de sa réalité mentale et historique, palliant ainsi l’une des principales faiblesses de D&D.

Le moins bon

Ca se gâte un peu sur les races. La plupart (elfes, nains, halflings, gnomes) ont une caractéristique qui augmente de 2. Les humains augmentent toutes leurs caractéristiques de 1. Au strict plan comptable le gain, par exemple entre un humain et un nain, est donc triple. Alors certes le nain a des résistances et la darkvision mais bon, au vu de l’importance des caractéristiques de base dans la mécanique du jeu, l’avantage conféré aux humains semble impressionnant. Ou sinon pour un fighter, ne pas prendre un demi-orc (+2 STR, +1 CON), faut le vouloir.

Les Feats sont devenus une règle optionnelle consistant à échanger l’augmentation de 1 d’une capacité contre le feat en question. Ils sont pour la plupart d’effet lourd. Le Toughness (Tough) ajoute deux fois le niveau en hp. La plupart des feats ajoutent des points aux caractéristiques de base tout en offrant d’autres bonus supplémentaires : en pratique, il vaudra donc souvent mieux prendre un feat qu’un point de caratéristique.

Une autre invention ingénieuse est le short rest. C’est un repos d’une heure avec possibilité de regagner des hit points en tirant son hit dice (d8 pour les clerics, d10 pour les fighters etc…) autant de fois au maximum qu’on a de niveaux. Cela décharge le clerc de sa fonction de machine à soigner. Le « long rest » est la séquence classique de récupération de 8 heures. Il restaure les spells et au plus la moitié des niveaux « dépensés » en regains de hp. Tout cela serait fort bien mais le long rest restaure aussi…. la totalité des points de vie perdus. Bref, toutes les 8 heures, tu as un heal, il suffit juste de faire dodo. Saint Grosbill, here we come.

Le pas bon

Les saves auraient pu être une réussite : chaque sort ou situation exigeant un S.T. aurait pu se calculer suivant proficiency + ability de l’intéressé. Mais voici que la faille D&D3 refait surface au détriment de la simplicité : le ST varie aussi selon la source qui le cause. Ainsi, contre spell, le ST se calcule avec la proficiency et le niveau du jeteur. Bref, le ST doit être calculé à chaque fois, parmi 6 caractéristiques outre la proficiency. Donc, mes 23 orcs ils ont combien de Wisdom pour sauver contre Hypnotic Pattern ? On aurait pu imaginer mieux car sur ce point D&D5 ne présente aucun avantage par rapport au d20 system lui-même plus élégant mais moins fluide qu’AD&D.

Toutefois, il s’agit aussi d’une régression en termes de simplicité car le d20 system ne prévoit – et c’est une de ses vraies élégances – que trois types de save : Reflex/Dex., Will/Wisdom, Fortitude/Const. En D&D5 c’est le double. Sur ce point, le d20 system fait à la fois plus simple et aussi bien.

Le système de magie est sans doute l’une des sections les plus innovantes des règles de D&D5 par rapport aux versions antérieures. Le concept de base des sorts offensifs consiste à faire varier l’effet du sort en fonction non plus du niveau du jeteur mais de celui dans lequel le sort est placé. Par exemple, le Fireball fait toujours 8d6 de dommage, qu’il soit lancé au 9e ou au 16e niveau de mage. Mais si on le met dans un slot 4e niveau (bref: si on en fait un fireball du 4e niveau) alors, royalement, il produit 9d6 dommage, et ainsi de suite pour les niveaux supérieurs.

Ou : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Car à côté, des sorts comme Fire Shield ou Fire Storm, eux, ne bougent pas. Ils ne sont pas « augmentables ». Mais le cantrip Fire Bolt, lui, augmente automatiquement ses dommages avec le niveau du caster. Même la 3.5 n’avait pas osé pareille complexité.

Sinon, ben, le Teleport devient 7e niveau, les cibles peuvent résister au Geas même après avoir raté leur ST, le Finger of Death (7e niveau, une seule cible) ne tue pas mais cause un dommage, le Domination est éclaté en 3 sorts selon le type de cible, le Plane Shift est désormais 7e niveau, le Haste n’a d’effet que sur une seule créature… Nan mais je vous assure, le mage est toujours le roi du jeu, nous affirme-t-on.

A l’inverse, d’autres sorts conservent à peu près les mêmes effets qu’en 3e edition, mais je n’en ai trouvé aucun qui soit amélioré, après un examen certes superficiel.

Le seul point vraiment positif est l’abandon de la regrettable règle du d20 system obligeant la plupart des sorts d’attaque à réussir un toHit à distance, qui les prive contrètement d’intérêt.

Bref : la magie est sérieusement amoindrie et le blast offensif, surtout à haut niveau, devient quasi-ridicule. Sérieux : 8d6 de dommage contre un monstre 11e niveau / HD11 qui a des saves, magic resistance, elemental resistances ? Sérieux, le Haste mono-target ? Sérieux le Nystul’s Magic Aura au 2e niveau, le Feign Death au 3e niveau ? Ai-je précisé que la spécialisation dans une école de magie est certes désormais sans pénalité mais aussi quasiment sans intérêt ? Jouer un wizard ou un sorcerer aboutira en pratique à des répertoires de sorts qui seront concrètement toujours les mêmes.

Le système de combat conserve les inconvénients que j’ai déja signalés. L’armor class de 80% des monstres se situe entre 11 et 15. Mettons une moyenne de 13. Il faut donc réussir 13 ou mieux sur un d20 ajusté pour toucher.

Je suis Joe le Guerrier 1er niveau. J’ai 16 de force : +3. Je suis proficient dans mon arme d’attaque: +2. Donc je démarre à globalement +5 toHit. Donc, au 1er niveau, pour toucher environ les trois quarts des monstres, il me suffit de 8+ sur un d20. Voilà voilà… L’AC des monstres n’évoluant guère, Joe se retrouvera assez vite, genre au 6e niveau, avec un 6 ou 7 naturel suffisant pour toucher la plupart de ses adversaires, sans compter les sorts type Bless. La classe d’armure signifie-t-elle encore quelque chose dans ce système ?

Je suppose que oui, puisque le jeu a autant de succès. Mais là, me semble-t-il, c’est clairement l’esprit D&D4 qui domine.

On meurt directement si on dépasse en négatif son maxima de points de vie. Joe au 5e niveau, 56 points de vie, meurt à -57. Bon…

Sinon, s’il tombe entre -1 et -56 hp, Joe passe immédiatement et automatiquement à 0. Ensuite, si Joe est stabilisé par une aide extérieure et qu’il ne reçoit pas de nouveau dommage, il ne risque rien et attend d’être soigné ou 1d4 heures pour regagner automatiquement 1 hp.

Sinon, il effectue des saves anti-mort spéciaux, devant réussir trois fois 10+ sur un d20 au meilleur de 5 jets pour s’auto-stabiliser. S’il échoue, il meurt. Le fait de prendre du dommage supplémentaire pendant qu’on est à 0 hp ajoute un save anti-mort raté ou détruit la stabilisation préexistante.

Franchement, je ne sais pas trop qu’en penser, n’ayant pas d’expérience de cette mécanique. Elle est innovante et intéressante, mais elle ne change pas grand-chose au fond car en fait elle repose surtout sur l’arbitre qui choisit si les monstres attaquent ou pas le personnage inanimé.

Toutefois les monstres, eux, n’ont pas la chance d’en bénéficier : sauf décision spéciale du DM, ils meurent dès qu’ils atteignent 0 hp : c’est dans le PHB. Les géants n’ont pas l’air, comme ça, mais en fait, c’est pas du solide.

Le gros point noir de cette règle vient de l’absence de conséquences du décès du personnage, ce qui rend le personnage en fin de compte invulnérable sauf éradication du groupe entier (TPK) ou cas très exceptionnel. On se rapproche ici de World of Warcraft : l’expérience du joueur n’est pas : « au secours je suis mort et je ne sais pas si je pourrai jamais revenir à la vie même au prix d’un point de Constitution perdu définitivement » mais : « putain j’ai perdu mon perso, vivement que le cleric me ressuscite ». D&D5 est un jeu où la mort c’est pas la mort.

Face à la saga des éditions de D&D

AD&D proposa un système complet et exhaustif destiné à des joueurs passionnés par avance. Il a paru dans un contexte où il représentait la seule définition du jeu de rôle entendu comme mécanique ludique visant à l’incarnation ou le contrôle d’un personnage par le joueur. Ses règles se souciaient moins de leur accessibilité immédiate que d’aménager une activité destinée à s’étendre, dans l’esprit des auteurs, sur plusieurs années, sans autre concurrence que d’autres jeux du même type. Ce système est conçu pour être supplétif plutôt que dominateur de l’activité consistant à vivre un personnages avec intensité et sur une longue durée. Le concept du collectif, révélateur de l’ampleur du nombre et de la disponiblité des joueurs de son époque, est inhérent à AD&D : beaucoup de ses aventures sont conçues pour six à sept joueurs plus l’arbitre. Ainsi, dans un parcours de vie du personnage du 1er jusqu’au 20e niveau, peu importe les périodes favorisées ou défavorisées par les règles puisque c’est le collectif (« the party ») qui compte en premier. On n’est pas seulement là pour se faire plaisir au plan individuel mais pour vivre une aventure collective au long cours.

Un changement fondamental se produit avec la banalisation de la représentation du personnage sur un écran d’ordinateur (le « sprite ») qui induit ipso facto une forte distanciation entre personnage et joueur. Ce qu’on appelle jusqu’alors jeu de rôle devient en fait un wargame car le joueur l’incarne plus un personnage mais contrôle une unité dont les caractéristiques ne sont dictées que par l’échelle choisie : 1 pion = 1 personne. Ce n’est plus moi qui représente Joe Platemail car il a dorénavant sa propre représentation générée par une machine ; et cette représentation pourrait aussi bien être une Panzer-Division ou un vaisseau spatial.

D&D3 — et avec lui l’ensemble du d20 system avec ses dérivés —en prit acte, pour renverser les paradigmes d’AD&D.

Certes le d20 system a très heureusement remédié aux défauts d’AD&D en introduisant une grande variété dans les constructions de classes de personnages et surtout en intégrant la résolution de tous types de situations. La cohérence de l’encadrement du jeu par les règles a aussi permis de pallier l’un des principaux défauts d’AD&D : le danger de l’arbitre arbitraire. Pour les joueurs de rôle, malgré l’excès de précision, il eut l’effet d’une libération, payée toutefois par de sérieux inconvénients.

Ce système prend acte de l’accoumance du joueur, induite par l’écran informatique, à ne pas incarner un personnage mais à le contrôler. Il est donc fondé sur une wargamisation : un lourd encadrement de règles censées simuler la réalité au plus près. Il impose alors d’abord une réalité mécanique, fusse au détriment de celle psychique qui est produite par l’esprit des joueurs. Il est à cet égard particulièrement révélateur que même ce qui devrait relever du pur rôle : l’interaction sociale du personnage, soit régi par des skills de type Bluff, Intimidate, Diplomacy ; le joueur n’a même plus à interpréter son personnage, il lui suffit de jeter un dé.

De même, la temporalité de la vie du personnage est inversée au sens où on sait par avance où il va. Ce qui lui advient : l’aléa de son parcours, de ses aventures, de ses rencontres, échecs, réussites, chances et malchances, le façonnera moins que des facteurs prédéfinis par les règles dès la création du personnage. La mécanique de ces règles permet en effet de prédire ce que deviendra un personnage au bout de deux ans de jeu et c’est même l’essence de ce qu’on nomme « builds » dont les exemples fleurissent sur internet. Du coup, l’intérêt du personnage se résume parfois à l’exécution plus ou moins conforme d’un plan prévu dès son origine.

Il me semble probable que le d20 system soit allé trop loin dans sa volonté de prendre le contrepied d’AD&D. Du coup, comme AD&D, il nécessite des aménagements, des « house rules », pour pouvoir donner toute sa saveur, ce qui est à l’origine de la la version Pathfinder qui représente l’aboutissement de ce système. Sinon, la prise en compte de la wargamisation induite par le jeu de rôle sur ordinateur au détriment de l’incarnation du personnage a abouti à un corpus de règles dont l’incontestable précision et l’efficacité se paie en lourdeurs et complexités qui ont pu dissuader bien des néophytes. La difficulté de prise en main du système apparaît dès la création du personnage qui, en AD&D 1e édition, prend 20 minutes quand, en Pathfinder, elle exige pratiquement une heure. Enfin, à plus long terme, ces règles favorisent les joueurs « techniciens » ayant décidé de s’y atteler comme on s’attelle à un cursus scolaire, ce qui tend à rebuter les purs roleplayers ou ceux qui privilégient, l’aventure, la narration ou l’histoire.

La vitesse à laquelle D&D4 survient après D&D3 illustre la prise de conscience de ce phénomène par l’éditeur du jeu, mais le résultat est du grand n’importe quoi. D&D4 est au jeu de rôle ce que les aventures de Oui-oui sont à la littérature. Ce système qui réussit à combiner pratiquement tous les défauts a suffisamment été décrié pour que je m’abstienne d’en rajouter. La volonté de rallier les joueurs de World of Warcraft en imitant ce dernier était d’avance vouée à l’échec et du coup le prix d’une incompatibilité radicale avec la base préexistante bien trop élevé.

D&D5 se veut un remède à cet échec et en ce sens, c’est une réussite. Souvent remarquablement écrit, ce jeu est la déclinaison du d20 system rendu abordable à des néophytes. C’est un jeu de rôle du XXIe siècle : son succès en témoigne. L’immense service qu’il rend consiste à ramener à cette activité sociale des joueurs isolés, coincés ou hypnotisés devant leur écran. Aucun jeu de ce type depuis AD&D n’a connu un tel succès : pareil mérite doit être salué. Sa mécanique est conçue pour être abordable et plaisante dès ses débuts, c’est à dire dès les bas niveaux, sans doute au détriment du long terme, mais il sera toujours possible de l’étoffer de règles complémentaires qui représenteront autant d’opportunités commerciales. Du point de vue – largement majoritaire – des aficionados du XXIe siècle en matière jeu de rôle désormais dit sur table, D&D5 représente un incontestable succès commercial et technique.

Du point de vue du joueur historique, ce succès consacre la marginalisation du jeu de rôle dans son acception du XXe siècle. La base de cette acception consiste en une imitation de la vie. Cela implique l’incapacité de tous les joueurs à prédire l’avenir de leur narration commune comme de leurs devenirs particuliers. Cela implique la conscience permanente de la fragilité des personnages et de leurs situations dès lors que la dramaturgie repose sur la mise en danger de ces personnages.

Or même si D&D5 n’empêche nullement d’y parvenir, le fait est qu’elle ne le facilite pas. En témoigne le « grobillisme » des personnages et le souci d’offrir une expérience immédiatement satisfaisante, voire rassurante, à des joueurs habitués à enfiler 70 niveaux en ressuscitant autant de fois qu’il en est besoin un pion électronique affublé de l’appellation personnage. En témoigne la floraison sur internet de guides de « builds » minimaxants comme pour PF/D&D3. En témoigne la prime au frappeur : guerrier, paladin, voire ranger, issue de l’amoindrissement de la notion de classe d’armure, et aussi les considérables facilités de récupération des personnages. En témoigne encore l’affaiblissement du rôle de la magie, c’est à dire du merveilleux, reléguée au rôle d’appoint tactique ou circonstanciel.

Cet affaiblissement est aussi la providence du designer d’aventures. Car son premier ennemi est bien ce mage dont les sortilèges variés et nombreux ont une fâcheuse propension à foutre en l’air un scénario savamment ficelé, bien plus que braves sorcerers moins enclins à dégotter du fond de leur spellbook limité le sort qui va vraiment emmerder le DM. Ah, comme il est plus simple de créer une aventure où les aventuriers n’ont pas le Téléport ! Comme il est plus simple de créer des « Adventures Paths » qui vont tout gérer du 1er au 12e niveau, permettant de constamment connaître quels moyens les personnages possèdent ou ne possèdent pas.

Cependant, comme toujours en matière de jeu de rôle, le style de l’arbitrage sera déterminant en D&D5. En cela, le DMG est la providence dont ce jeu avait besoin. C’est grâce à ce livre que je suis persuadé qu’il est possible de merveilleusement jouer avec ce système dont la facilité d’approche demeure l’atout fondamental.

Certes, à l’instar de D&D3, la mécanique D&D5 invite naturellement à des expériences linéaires où la qualité des descriptions et le pittoresque de l’agenda événementiel servent à pallier l’impression que quoi qu’on fasse le résultat est connu d’avance. Mais peut-être est-ce précisément ce qu’on attend désormais d’un tel jeu. L’aventure d’accord, mais jamais sans mon control-reset? D&D5 a hérité ce souci, outre certains autres, de D&D4. Pour les rares vétérans subsistants du jeu de rôle médiéval-fantastique à l’ancienne, on pourra donc continuer de lui préférer Pathfinder et AD&D.