La mort du personnage (3/3)

Mort individuelle ou collective

Le jeu de rôle humain est d’abord ce qu’en font ses participants. La mort du personnage ne doit pas devenir celle de l’aventure qui ne doit pas devenir celle du jeu. Il y a à cet égard une différence entre la perte individuelle et le désastre collectif.

La mort d’un personnage auquel survit le reste ou la majorité du groupe ne devrait pas entraîner de conséquences supplémentaires sur l’aventure ou le jeu. Elle devrait être acceptée ou aménagée entre les joueurs, arbitre y compris, sans difficulté particulière. Un refus de continuer le jeu après la mort d’un personnage signalerait une anomalie.

Certes, il existe des mauvais coucheurs qui ne tolèrent pas la blessure narcissique infligée par l’échec de leur personnage. Certes encore, il existe aussi des personnalités trop sensibles pour pouvoir supporter cet événement. Le jeu de rôle de type D&D n’est pas conçu pour ces joueurs et il vaut mieux pour tous qu’ils en choisissent un autre.

Mais il arrive aussi que le refus de continuer le jeu après la mort d’un personnage survienne dans le prolongement d’un arbitrage trop dur ou insuffisamment empathique. Le groupe des joueurs va alors se solidariser avec le perdant en estimant qu’il affronte davantage l’arbitre que les obstacles de l’aventure dans l’impression croissante de s’en tirer à chaque fois grâce à la chance. C’est précisément ce que l’arbitre protecteur doit éviter ; s’il a bien effectué sa préparation et bien conduit la narration événementielle, il lui sera aisé de dissiper l’impression d’hostilité qu’il peut parfois susciter.

Cette impression est d’ailleurs conditionnée en D&D à un déterminant fondamental : la possibilité de résurrection. La suppression de la possibilité de résurrection ne doit jamais résulter d’une décision imputable au seul arbitre. Elle peut résulter du scénario à condition que les personnages en soient avertis ou aient un moyen aisément accessible de l’apprendre, de façon que les joueurs sachent dans quoi ils embarquent leurs personnages. Elle doit sinon provenir d’un enchaînement de faits et circonstances dans lequel le choix de l’arbitre n’est pas prépondérant.

Imaginons par exemple un combat en D&D entre le groupe d’aventuriers et des opposants se déroulant sur un étroit rebord surplombant un lac de lave. Les joueurs savent ou doivent savoir qu’une chute dans la lave détruira complètement le corps du personnage, rendant ainsi impossible sa résurrection. S’ils ignorent la présence de la lave, par exemple par l’effet d’une illusion ou du brouillard ou de la pénombre ou de la distance, alors il faudra que l’arbitre fournisse, quitte à le faire spontanément, un indice quelconque : chaleur, odeur, luminosité, permettant aux joueurs de déceler la présence de la lave, parce qu’une chute dans celle-ci supprime la possibilité de résurrection.

Face à une menace ou un contexte impliquant directement un risque de perte définitive le devoir de lissage de l’arbitre devient fondamental. Je me souviens avoir arbitré avec une attention très soutenue une longue section d’aventure, ayant duré plusieurs sessions, où j’étais seul à savoir que les joueurs ne pouvaient pas ressusciter leurs personnages si l’un d’eux venait à trépasser. En pareil cas, il ne s’agit évidemment pas de sauver les personnages malgré eux. Mais l’importance des conséquences négatives doit conduire l’arbitre à admettre ce qu’il n’accepterait pas forcément dans d’autres circonstances même si cela revient à tirer un peu le contexte par les cheveux. Car si l’arbitre ne le fait pas, alors il prend une responsabilité prépondérante dans la disparition définitive du personnage.

A la différence du décès individuel, celui de la collectivité du groupe est relativement rare et c’est heureux car il entraîne la fin ipso facto de l’aventure. D’une part, les aventures sont en général suffisamment bien équilibrées, bien jouées et bien arbitrées pour éviter pareille terminaison. D’autre part, la plupart des groupes incluent des joueurs suffisamment intelligents ou expérimentés pour savoir quand il faut se replier avant que tous ne soient anéantis.

L’inconvénient majeur du TPK vient de ce qu’il est indifférent à la possibilité de résurrection : peu importe qu’elle soit à disposition dès lors qu’il n’y a plus personne pour la pratiquer. C’est le fondement de la stratégie usuelle qui consiste à toujours protéger en dernier ressort le soignant (généralement le cleric) parce qu’il détient la capacité de résurrection et donc la survie finale du groupe.

Le TPK survient principalement dans quatre circonstances : la fragilité du groupe, la défaite face à plus fort, l’incontournable manque de bol et le très mal joué.

La fragilité concerne les personnages débutants, souvent mal équipés pour survivre ; parfois aussi les groupes incomplets ou insuffisamment préparés par leurs joueurs. Ces groupes sont alors à la merci d’un enchaînement de circonstances aboutissant au TPK sans que l’arbitre soit en mesure de faire grand-chose pour l’en empêcher car les règles ne lui permettent pas de pallier la fragilité intrinsèque du groupe.

La défaite consiste dans l’échec face à un obstacle majeur, tel qu’un module en comporte en général quelques uns, rarement plus de deux ou trois. Elle advient souvent vers l’étape finale, par l’effet combiné de l’affaiblissement des ressources des personnages et de la maximisation de la force qui leur est opposée.

L’incontournable manque de bol consiste par exemple en un ratage de tous les jets de sauvegarde du groupe confronté à un monstre capable de tous les anéantir, par exemple une basilisk. Quatre jets de d20 inférieurs à 5 lancés par quatre joueurs différents, cela est déjà arrivé et l’arbitre ne peut rien faire.

Le très mal joué est de loin la cause la plus fréquente des TPK. Typiquement, le groupe s’auto-détruit par des décisions aberrantes dans le contexte où il se trouve. J’ai souvenir de ce groupe qui a commencé à se disputer puis à se taper dessus les uns les autres en plein souterrain à quelques mètres d’une porte donnant sur un paquet de gros hostiles (Castle Gund, 2e occurrence). Les hostiles ont fini par entendre le bruit de la dispute et du combat et sont sortis pour terminer les survivants des combats internes aux aventuriers.

Il me semble que le TPK est souvent mieux accepté par les joueurs que la mort individuelle d’un personnage. L’échec qu’il manifeste est collectif, incluant l’arbitre. L’incontournable manque de bol s’impose à tous. Le très mal joué est facilement démontrable. Et la défaite face quelque opposant suprême doit faire partie du jeu pour que la victoire face au même conserve un sens.

Certains TPK portent des effets relativement légers : ceux dont les personnages ont peu été joués sont relativement fragiles ou relativement peu investis par leurs joueurs. Mais l’anéantissement d’une aventure au long cours entamée par des personnages expérimentés interroge l’ensemble des joueurs sur leur conduite dans le jeu et leur rapport à ce dernier : comment s’en remettre, quelle suite à donner, que faire afin d’éviter que ça se reproduise. A quoi quelques discussions entre participants peuvent s’avérer utiles à condition d’éviter le « blame-game » et de se rappeler que le jeu de rôle est par nature collectif.

Le deuil du personnage

Seul un personnage pouvant mourir nous ressemble vraiment et c’est pourquoi rien ne peut se comparer à l’enrichissement que peut procurer son interprétation personnelle, unique, sans terminaison prédéterminée.

L’irruption de la mort d’un personnage vérifie le but fondamental du jeu de rôle, qui est consubstantiel à la stimulation qu’il produit : comme la vie, ce jeu consiste d’abord à éviter de mourir. Cette mort n’est pas seulement le rappel qu’à vaincre sans péril on triomphe sans gloire. Elle n’est pas seulement l’indicateur des mérites des personnages qui l’ont évitée. Elle représente l’éventualité de l’échec du jeu et de sa terminaison ; elle figure la possibilité de perdre. Or cette perte est consubstantielle au concept même de jeu en tant « qu’activité organisée par un système de règles définissant un succès et un échec » (dictionnaire Robert). Elle est ainsi nécessaire au véritable jeu de rôle, c’est à dire celui qui fondé sur l’interprétation d’un personnage destiné à survivre à des mises en danger susceptibles de l’occire éventuellement mais non certainement. Survivre – vaincre – profiter : tel est, dans cet ordre, le triptyque déterminant tout personnage de ce jeu.

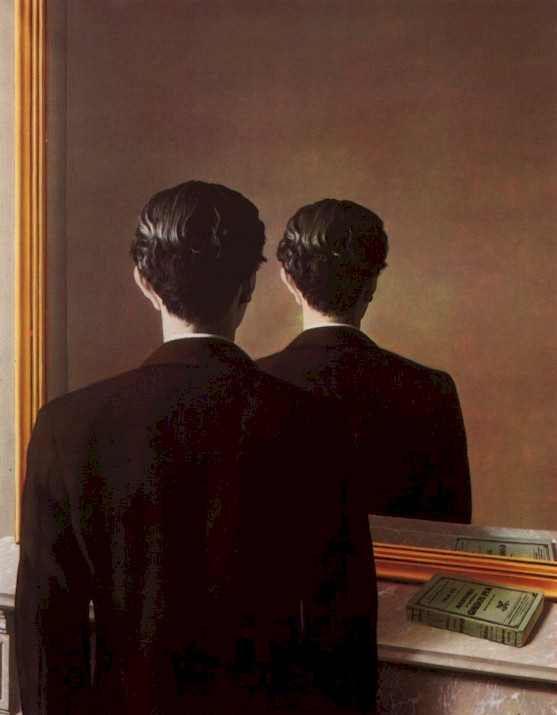

L’expérience de la disparition d’un personnage-joueur est une spécificité du jeu de rôle. Contrairement à toute autre destruction de personnage de fiction, par exemple au théâtre, celle-ci n’est pas scénarisée et n’est pas voulue. Elle intervient subitement, la plupart du temps par l’effet de risques auxquels la plupart des humains ne songeraient jamais à s’exposer, mais de manière pratiquement toujours inopinée et contre la volonté du joueur interprète. Jusqu’à cette survenance, ce personnage a vécu une suite d’événements cohérents dans le temps, non répétitifs, composant une trame unique, originale et destinée à se poursuivre. Il est difficile de trouver un processus humain ou technique simulant mieux chez l’individu la survenance de la mort.

Cette disparition dans ces conditions engendre chez les joueurs attachés à leurs personnages une sorte de deuil interne qu’il n’est pas toujours facile de surmonter, ne serait-ce que parce qu’il s’avère inintelligible à quiconque hormis les autres joueurs, et parce qu’il renvoie aussi à sa propre finitude d’être vivant. Jouer au vrai jeu de rôle n’est pas seulement faire l’expérience d’une autre vie, c’est aussi faire l’expérience d’une autre mort.

Ce qui conduit aussi à une situation singulière. En effet, pour les autres joueurs le défunt personnage, même compagnon des leurs, apparaît relativement similaire à celui d’un livre ou d’une série audiovisuelle que l’auteur aura « fait mourir » (d’où, aussi, la tentation d’une analogie avec le DM) ; mais pour le joueur qui possédait et interprétait ce personnage, ce n’est pas la même chose. Pour lui c’est un deuil « interne », la perte d’un double immatériel de soi dont seul le caractère fictionnel et le passage du temps peuvent consoler.

Pareille déchirure est amplifiée par l’étoffe du personnage, ce soubassement constitué par tout ce qui fait sa personnalité et sa spécificité produites et enrichies par des années de jeu. Un grand personnage de haut niveau, joué pendant six, huit, dix ans ou même plus, ayant triomphé de périls mémorables et devenu puissant et reconnu dans son contexte et par les autres joueurs, ce n’est pas rien de le perdre. Ce n’est facile ni pour le joueur ni pour l’arbitre qui prend la lourde responsabilité de cette suppression. Et il existe aussi bien des de personnages moins puissants ou moins chargés de souvenirs envers lesquels le joueur nourrit une affection particulière ou fonde de grandes espérances et dont la disparition est douloureusement ressentie.

Cependant, contrairement à la vie réelle, la mort du personnage de D&D n’est pas une suppression aux conséquences définitives. Certes, dans le jeu de rôle à thème fantastique, tel D&D, rien n’est jamais terminé, y compris la mort, tant que le jeu lui-même continue. Un miracle, divin ou magique, demeure toujours une éventualité, parce que ce jeu est toujours, au final, ce qu’en font les joueurs, arbitre inclus. Cependant, on a vu que ce miracle ne peut être qu’une exception sans quoi la valeur du jeu serait détruite.

Mais précisément parce qu’il s’agit d’un jeu, le joueur peut toujours créer ou prendre un autre personnage et recommencer une aventure différente ou la même, gagner ce que la mort a empêché de vaincre. Perdre un personnage renvoie à sa double fonction : création originale et outil de participation à un scénario. Faire le deuil de sa création est l’étape finale de celle-ci ; elle fait partie de la beauté et de la richesse qu’on en retire, aussi attristante soit-elle sur le moment, grâce à l’immatériel souvenir de l’expérience de cet immatériel personnage.

La disparition définitive d’un personnage représente aussi un retour à la réalité qui peut s’avérer salutaire pour un joueur dont l’attachement à son personnage serait devenu excessif. Elle renvoie en effet ce personnage à sa fonction d’instrument. On ne fait pas le deuil d’un outil : on en prend un autre et on continue.

Car l’oeuvre que peut représenter le personnage est aussi un ouvrage, partie de l’oeuvre globale constituée par l’aventure collective des joueurs. Celle-ci inclut l’éventualité de la mort des personnages qui la permettent et elle peut même s’en enrichir. Les joueurs autant que les personnages ayant survécu peuvent se souvenir de leurs compagnons défunts qui deviennent ainsi les éléments d’une histoire commune et globale. Se référer à ces disparus témoigne de l’intégration de la mort dans le jeu, ainsi qu’elle existe dans la réalité, ce qui le rend plus profond. Cette mort oblige le joueur à comprendre et maîtriser la dualité oeuvre – instrument inhérente au personnage, ce qui n’est pas des moins utiles enseignements du jeu de rôle.

Le personnage sans joueur

Le principe du jeu de rôle opère une association entre un personnage fictif et un joueur humain. Cet article, en ce qu’il traite de la destruction de cette association, ne serait donc pas complet sans l’évocation des cas où ce n’est pas le personnage qui disparaît mais le joueur.

L’exemple le plus fréquent vient de l’abandon du jeu par son joueur. Le cas n’est pas rare et les raisons en sont innombrables. Le personnage n’est pas mort, mais cesse d’exister en cessant d’être interprété. Il devient une coquille vide au sens de la pièce de Luigi Pirandello : Six personnages en quête d’auteur. On peut d’ailleurs noter que le même dramaturge, prix Nobel de littérature en 1934, avait auparavant créé une autre pièce intitulée « Le jeu des rôles » (en 1918…) qui est précisément celle que doivent interpréter les six personnages en question.

Le personnage abandonné de jeu de rôle ressemble beaucoup à son homologue pirandellien : il n’éprouve rien par lui-même, réduit à un ensemble de statistiques attendant son acteur, c’est-à-dire le joueur qui, en cas de nécessité, sera un autre que son auteur ou même l’arbitre.

Ce personnage demeure ainsi « suspendu » à une éventuelle reprise par un joueur, dans un autre contexte ou avec un autre arbitre, voire par un autre que le précédent ou par l’arbitre lui-même en cas de besoin. L’arrêt de l’interprétation ne produit qu’une dissociation entre personnage et joueur, non une destruction.

Mais il existe aussi l’équivalent réel de la mort du personnage : celle de son joueur. Cela s’est produit et cela se produira. Si l’éventualité de la mort du personnage est inhérente à ce type de jeu, celle du joueur demeure une éventualité factuelle, qui dépasse de beaucoup l’instrumentalisation de faits divers qu’employèrent certains médias du siècle dernier.

Il ne saurait bien sûr être ici question de la manière d’affronter la perte d’un ami ou d’un camarade de ce jeu. Je peux seulement indiquer quelle a été mon attitude lorsque, le cas s’étant présenté, je me suis subitement trouvé arbitre d’un monde où existaient aussi des personnages créées ou joués par un joueur défunt.

Je les ai laissés partir. Ils n’ont pas cessé d’exister, mais je ne sais pas ce qu’ils sont devenus. Leurs traces existent sur le monde, on a entendu parler d’eux, ils n’ont pas disparu de la mémoire des autres personnages ni de la réalité fictionnelle que retrace mon arbitrage. Mais ils s’en sont allés dans une autre vie de personnage qui ne dépend pas du DM ou des joueurs. Je ne sais pas ce qu’ils sont devenus et il ne m’appartient pas de le savoir. Je sais qu’ils ne seront plus interprétés, y compris par moi-même, parce qu’il n’est plus personne pour les interpréter. Mais je sais aussi qu’à la différence du personnage pirandellien, ils demeurent étoffés de toutes les caractéristiques, manières, expériences, souvenirs que je les ai vus acquérir et porter et dont je me souviens avec ceux qui les ont connus.

Le dernier cas est celui de la mort de l’arbitre ou de sa cessation du jeu, ce qui, à la différence des autres joueurs, revient assez curieusement au même pour ces derniers. De nombreux DMs, à commencer par les deux premiers : Gygax et Arneson, nous ont quittés et d’innombrables ont cessé d’arbitrer, entraînant la cessation de l’univers où évoluaient des personnages de joueurs.

On peut dire du DM ce que Hugo disait du poète : un monde enfermé dans un homme. La fin du second implique celle du premier. Elle opère cet arrêt du jeu qui signe aussi le retour des joueurs sur terre. Privé de leur contexte disparu, leurs personnages redeviennent des outils en attente du phénomène qui leur redonnera le moyen d’exister.

Néanmoins, la disparition d’un arbitre ne fait pas obstacle à la conservation par les joueurs de leurs personnages qu’ils peuvent réemployer à leur gré auprès d’un autre arbitre avec l’accord de celui-ci. Répétons-le : le jeu n’est pas la création de l’arbitre mais celle des joueurs, à quoi les créations de l’arbitre ou celles qu’il emploie sont des supports ou des moyens, non des fins.

En revanche, cette disparition entraîne celle des nombreux personnages que l’arbitre incarnait en sus des adversaires de ceux des joueurs ainsi que celle des éléments culturels spécifiques au contexte qu’il régissait. C’est pourquoi l’arbitre qui cesse volontairement son office devrait toujours accomplir une ultime mission consistant à régler le sort des personnages, y compris ceux inactifs ou retirés de l’activité d’aventurier, qui survivent sur le monde qu’il régissait. Or c’est rarement le cas et on peut le regretter.

Le jeu de rôle est une activité à la fois récente, puisque inventé sous sa forme moderne en 1972, et ancienne non seulement par le type de jeu qui l’inspire mais encore par l’effet d’un demi-siècle de pratique. Il existe ainsi des arbitres régissant depuis plusieurs décennies un monde au service de ce jeu. Or que l’arrêt de l’arbitre soit ou non volontaire, il ne porte pas les mêmes conséquences selon qu’il utilisait un monde aisément substituable parce que commun : par exemple Greyhawk, Glorantha, Forgotten Realms, ou bien un monde original issu de sa création. Ces mondes communs sont aisément réemployables par tout autre arbitre employant le même produit et c’est l’un de leurs grands avantages. Car les autres ne le sont pas : ils ont leurs propres codes, leurs règles spéciales et leurs cultures particulières ayant façonné ceux qui y évoluent. On peut en dire la même chose qu’à propos des personnages des joueurs : plus ils auront été authentifiés par une ancienne pratique du jeu, étoffés d’histoires héroïques et de détails partagés, plus leur perte porte à conséquence. Limiter ces conséquences est aussi l’une des finalités de ce site apparu en 1999.