Un naufrage

“What is dead may never die ».

George R.R. Martin, A Song of Ice & Fire (Prière au Dieu Noyé).

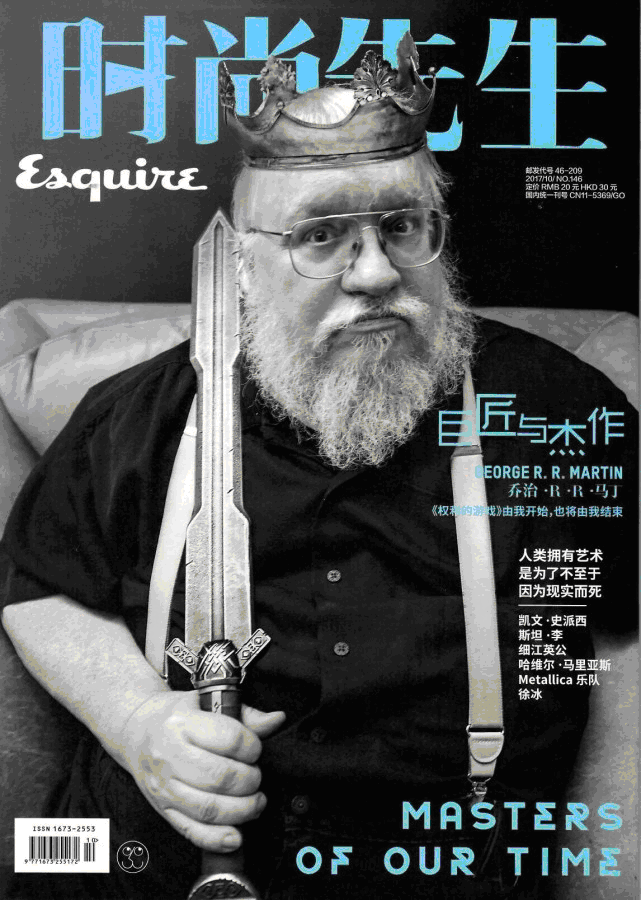

L’écrivain George R.R. Martin a connu sa période Targaryen, conquérant le continent de l’heroïc fantasy pour, en triomphateur, nous prodiguer trois merveilleux volumes emplis des richesses et cultures de son imagination. Lentement s’est substituée une sorte de période Stark où il lutta contre le froid, l’hiver de sa créativité, et des hordes de quémandeurs grattant l’autre côté du mur qui sépare l’auteur de son lectorat pour parvenir à sortir deux tomes de plus en plus glacés. Depuis lors, il semble entré dans une ère Greyjoy, dont la devise, qu’il inventa : « We Do Not Sow » (nous ne semons pas) semble singulièrement adaptée à l’actuelle situation de cet auteur envers son oeuvre maîtresse.

Car s’il continue par ailleurs de récolter les fruits de ses efforts et talents passés, comme en témoignent ses dernières publications, ça commence à faire longtemps que ce passé en est un, ce qui signifie que ça commence à faire longtemps que cet écrivain ne sème plus grand-chose dans sa saga principale : A Song of Ice & Fire, le Trône de Fer en français. Néanmoins, il mène avec succès d’autres activités de scénariste, producteur, et même écrivain, toutes fructueuses à l’exception de la production littéraire de cette saga. Du coup, ses promesses réitérées d’achèvement du Trône de Fer n’auront bientôt plus que les imbéciles pour les croire. Néanmoins, vu l’importance de Martin dans notre culture contemporaine, on va essayer ici d’analyser un peu du pourquoi et du comment il a cessé d’être l’écrivain qu’il fut.

Le roman-fleuve à problèmes

Le principal obstacle à l’écriture de romans-fleuves, comportant de nombreux personnages dans une ou plusieurs narrations s’étendant sur des années voire des décennies, est la cohérence. Ce problème se manifeste par exemple lorsque l’auteur choisit utiliser tel personnage secondaire, par exemple Mademoiselle X, au sein du chapitre 85, alors que ce même personnage est présent aux chapitres 2, 10, 13 à 15, 25, 48 etc… dont il est devenu comme prisonnier. En effet, l’écrivain du chapitre 85 ne peut plus entièrement lui faire dire ou penser ou agir comme il le souhaiterait car il doit tenir compte de ce qu’a décidé l’écrivain du chapitre 25, et il n’est pas toujours d’un grand secours que cet écrivain ait été lui-même. Car l’écrivain du chapitre 85 ne doit pas seulement se remémorer la Mademoiselle X du chapitre 25 mais encore vérifier, matériellement, ce qui est en est écrit : ce qu’elle a fait, pensé, ou dit, de façon à ne pas se retrouver face à une surcharge ou une incohérence, voire une contrariété, avec les précédentes interventions de ce personnage.

Cette difficulté s’accroît de ce que les interventions successives de Mademoiselle X ne peuvent se réduire aux mêmes éléments sous peine de dériver vers la caricature ou la facilité grossière. Si l’écrivain a décidé qu’elle représenterait de façon récurrente un type immuable, il faut néanmoins qu’à la millième page elle soit présentée sous un jour un peu nouveau, ou en faire découvrir d’autres aspects, ou à tout le moins ne pas réutiliser à son sujet les mêmes expressions ou présentations que précédemment, ce qui implique de vérifier ce qui est déjà écrit d’elle. Mais s’il veut à l’inverse la faire évoluer, il faut non seulement savoir exactement de quoi on part, ce qui implique là aussi une vérification de l’écrit, mais encore expliquer ce changement de Mademoiselle X, le rendre plausible et intelligible, et le cas échéant l’insérer dans la narration globale. Ce qui peut à son tour exiger d’autres vérifications à propos d’autres personnages ayant interagi avec Mademoiselle X avant ou après son évolution.

C’est là un travail épouvantable, non seulement parce qu’il exige un temps considérable, mais surtout parce qu’il s’avère directement contraire à ce qui suscite l’envie d’écriture. Ecrire de la fiction, c’est exprimer ce que l’on porte en soi en employant des mots. Ce qui n’a rien à voir avec devenir l’archiviste de ses propres feuillets. Pourtant, il est consubstantiel à l’écriture de fiction que plus on ajoute de phrases dans une même oeuvre, moins on devient libre d’en ajouter d’autres. Ainsi, l’addition des personnages, des périodes ou des lieux augmente-t-elle de façon exponentielle cet épuisant travail de l’écrivain.

C’est pourquoi rares sont les grands auteurs qui ont victorieusement affronté cet obstacle dans un roman-fleuve. Réussir pareil exploit est généralement l’apanage des grands, voire des plus grands. Pour n’évoquer ici que ce que je connais un petit peu : la littérature française, deux exemples me viennent en premier à l’esprit : Marcel Proust, avec A la recherche du temps perdu, et Roger Martin du Gard, avec les Thibault (bon, à la réflexion, il y a aussi Balzac, Zola, Jules Romains, Romain Rolland, Honoré d’Urfé…). Dans les deux cas il s’agit d’œuvres-vies, qui résument l’écrivain. Martin du Gard est et reste connu comme l’auteur des Thibault, Proust comme celui de la Recherche.

Chez Zola, le lien Rougon-Macquart n’est qu’un prétexte, dans tous les sens du terme, à sa vaste peinture naturelle et sociale de la France du Second Empire. Il ne réemploie que parcimonieusement et toujours à très bon escient lieux ou personnages de son œuvre (Saccard dans la Curée et l’Argent, Octave Mouret dans la Conquête de Palssans, Pot Bouille et Au Bonheur des Dames), dont les romans sont en général indépendants les uns des autres.

La colossale puissance de travail de Balzac lui permet davantage de réemplois, tels Marsay, Maufrigneuse, Nucingen et surtout Rastignac. Mais à l’exception de rares cycles, tels Illusions Perdues suivies de Splendeurs et Misères, ses œuvres ne sont pas en continuité les unes des autres ; le plan de la Comédie Humaine est non pas chronologique mais thématique et elle n’est pas tant une oeuvre que le nom que Balzac donne à la réunion des siennes pour en traduire l’intention.

George Martin face à ses pairs

Pourquoi ce long préambule émaillé d’écrivains célèbres ? Parce que c’est aux plus grands auteurs de la littérature anglophone que George R.R. Martin, dont le problème de cohérence a la taille d’une encyclopédie, s’est récemment comparé : Francis Scott Fitzgerald, Charles Dickens, John R.R. Tolkien. On peut admettre que le double R majuscule en commun, le champ littéraire du fantastique en partage, et des millions d’adulateurs l’incitent à se prendre vraiment pour le nouveau Tolkien. Pour Fitzgerald et Dickens, en revanche, la comparaison n’est pas sans audace.

L’occasion de cette audace a été donnée à Martin par un commentaire sur son blog auquel il a répondu en expliquant que Tolkien n’avait pas achevé le Silmarillion, Fitzgerald Le Dernier Nabab, et Dickens le Mystère d’Edwin Drood, ce qui n’empêchait pas qu’il aient été lus après leur mort, sous-entendant clairement que lui non plus pourrait bien ne pas achever sa Song of Ice & Fire et qu’on le lirait quand même.

Innombrables sont les écrivains ayant laissé au moins un manuscrit inachevé : Kafka, Zweig, Balzac, Céline, Flaubert, Dashiell Hammett, Truman Capote… Chez artistes et écrivains, la mort alors qu’ils oeuvrent est hélas banale. Ce qui importe n’est pas eux mais l’œuvre (Epitaphe de Faulkner, inscrite sur sa tombe : « He made the books and he died »), et accessoirement pourquoi et comment ils la travaillent. Si Céline ou Proust s’étaient dit la même chose que Martin, il est probable que nous n’aurions ni Rigodon ni Albertine Disparue. Mais Martin n’est assurément pas Céline ou Proust. Non plus que Dickens ou Fitzgerald.

Francis Scott Fitzgerald écrit Tendre est la nuit en 1934,

chef d’oeuvre qui n’a aucun succès, puis plus aucun roman, fleuve ou pas. Car contrairement à Martin, il est ensuite obligé de gagner sa vie comme scénariste, ce qu’il déteste faire contrairement à Martin. Ce qui l’a empêché d’achever Le Dernier Nabab n’est pas quelque inextricable emberlificotage de personnages surabondants mais la misère et la maladie. Contrairement à Martin, il est tuberculeux, cardiaque, et meurt à cinquante quatre ans quand, en 2018, Martin porte plus ou moins allègrement ses soixante-dix balais et sa richesse de millionnaire. Contrairement à Martin, il a d’emblée influencé, entre autres : T.S. Eliot, Hemingway, Salinger, c’est-à-dire des écrivains reconnus parmi les plus fameux de la littérature anglophone. Car Fitzgerald est peut-être le plus grand écrivain que les Etats-Unis aient jamais produit et ses pairs s’appellent, par exemple, Faulkner, James, Steinbeck, Hemingway, Dos Passos, Cendrars, Lovecraft. Pas George Martin, ou en tout cas pas encore, et sans doute pas tant qu’il ne sera pas capable d’achever ses ouvrages.

Charles Dickens, lui, est sans doute le plus grand écrivain d’une littérature anglaise qui préexistait à la création des Etats-Unis d’Amérique.

De l’autre côté de la Manche, il y a d’abord Shakespeare et Dickens ; ensuite on regarde. En dix ans, moins de la moitié ce qu’il a fallu à Martin pour ne pas achever Song of Ice & Fire, Dickens a publié : David Copperfield, La Maison d’Âpre-Vent, Les Temps difficiles, La Petite Dorrit, Le Conte de deux cités, Les Grandes Espérances ; six chefs d’œuvre de la littérature mondiale qui brillent depuis plus d’un siècle et demie. Ca vaut largement son pesant de romans-fleuves. Il n’y a pas d’équivalent à Dickens, pas de point de comparaison, ou alors Dostoïevski ou Balzac. A côté de lui, Martin a l’air d’un Marc Lévy qui affirmerait que puisque Châteaubriand a écrit des Mémoires d’Outre Tombe, il écrira peut-être les siennes.

Tolkien enfin, et là, Martin tord un peu la réalité en comparant le Silmarillion à son œuvre à lui.

La lecture des échanges précédents du blog montre que Martin a visiblement été vexé qu’un lecteur juge cette comparaison inappropriée. Pourtant, ce lecteur n’avait pas tort.

Tolkien est tout autant un linguiste, un poète, un écrivain pour enfants, qu’un romancier. Il n’a jamais été ni voulu être scénariste, producteur audiovisuel, ou journaliste. Il écrit d’abord pour ses enfants et pour les enfants des contes, histoires ou poèmes tirés d’une créativité fabuleuse née à l’époque de ses études à Oxford. Cette créativité aboutit au Silmarillion, nom d’une histoire qui est moins un fil rouge que l’embranchement des grandes narrations de son univers, voire même son fourre-tout.

Contrairement à ce qu’essaie de faire croire Martin sur son blog, Tolkien n’envisage pas, au moins jusqu’en 1940, de la publier pour la simple raison que ce n’est pas une histoire mais nombre d’histoires bien plus développées que ce qui les relie. La publication en 1937 du Hobbit, livre pour enfants qui en est tiré, est alors secondaire dans ce qui fait sa vie de professeur et de père de famille. C’est l’inattendu succès de ce roman qui le détermine à extraire de son univers personnel le matériau d’une longue narration : le Seigneur des Anneaux, qu’il écrit d’une traite entre 1938 et 1948, cette fois aux fins de publication.

Immédiatement ensuite, il envisage d’écrire un Silmarillion qu’il réaménagerait en première partie du Seigneur des Anneaux et serait publié avec ou même avant lui, mais cette oeuvre résistera jusqu’à sa mort parce qu’elle existe déjà non pas en un seul tenant mais plutôt en une succession de parties sédimentées depuis l’adolescence, parfois complètes, souvent retravaillées partiellement. Le travail à accomplir est donc moins de création que d’adaptation, mise en forme, cohésion ; bref, moins la tâche d’un auteur que d’un éditeur, soit précisément la qualité que prendra son fils Christopher pour parvenir enfin à la publication de ce livre.

D’autre part l’idée centrale : la quête de Fëanor et fils n’est pas d’ampleur suffisante à s’imposer aux autres gestes : Gondolin, Beren et Luthien, Turin Turambar… qui composent le Silmarillion. A quoi il faut ajouter la différence d’échelle entre, par exemple, l’histoire initiale des Noldors et le roman dans le roman que deviendrait le lai de Turin Turambar, ce qui complique énormément la conciliation entre les divers éléments du livre.

De telles faiblesses structurelles contribuent en réalité à la splendeur de ce chef d’œuvre (et on doit une immense reconnaissance à Christopher Tolkien de les avoir respectées et ainsi livré une version chimiquement pure de ce texte qui nous restitue et même procure le rêve éveillé dans lequel l’auteur les trimbala durant des décennies) mais elles ne sont pas très « commerciales ». Or Tolkien sait que ce grand public qui est devenu le sien veut de l’achevé, du bien léché, de l’empaqueté prêt-à-lire, à quoi il a réussi avec le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, pensés d’emblée comme des romans parfaitement structurés. Et Tolkien a suffisamment de technique pour comprendre que la résistance des composants du Silmarillion à une mise en forme de récit linéaire aussi bien finie que ses deux précédent opus pose un problème en réalité quasi-insolvable, ce que les publications posthumes de son œuvre par fragments successifs démontreront de facto.

Mais Tolkien n’est pas mort sur le Silmarillion comme Proust sur la dernière page d’Albertine Disparue : il a logiquement laissée inachevée une œuvre qui n’était pas conçue pour la publication et dont il n’avait nullement promis à quiconque qu’elle serait un jour publiée. Soit exactement l’inverse de Martin, à qui personne n’a demandé de multiplier les complexités d’intrigues, de lieux et de personnages surabondants jusqu’à s’y perdre.

Lorsque J.R.R. Tolkien a réellement décidé de préparer, planifier, et rédiger les trois livres formant le Seigneur des Anneaux, il y a réussi en dix ans, tout en exerçant son enseignement à Oxford. Réussite obtenue également par J.K. Rowling, Roger Zelazny, Ursula Le Guin, Michael Moorcock, Frank Herbert et bien d’autres grands auteurs de longs cycles du fantastique. Martin ne peut s’en prendre qu’à lui même de ne pouvoir en dire autant. Ce n’est pas dans sa jeunesse qu’il a conçu Castle Black ou les Targaryen ; il n’a jamais passé sa vie entière avec Westeros dans la peau ; et il n’est pas en train d’essayer de concilier des pages écrites à 17 ans avec ses derniers romans. A 40 ans et quelques, il a eu l’idée d’un roman-fleuve et pris 25 ans pour en écrire les trois quarts, ce qu’il ne peut sans malhonnêteté intellectuelle comparer au Silmarillion ni au Seigneur des Anneaux qui est, lui, achevé.

Le dieu noyé

Dans le fond, tout se passe comme si un naufrage avait fait de George R.R. Martin un dieu noyé sous son oeuvre. C’est attristant car il a démontré un talent exceptionnel qui a marqué l’histoire de la littérature d’heroïc fantasy et redéfini la place de celle-ci à l’échelle mondiale. Cela y compris au plan stylistique : ses descriptions, ses dialogues, son sens du détail le placent très au-dessus de l’énorme majorité de ses pairs et procèdent de la meilleure littérature. Il est d’ores et déjà de ces acteurs majeurs qui, tels Disney, Tolkien ou George Lucas, ont changé le rapport de nos sociétés des XX et XXIe siècles aux mondes imaginaires. Mais c’est aussi une leçon de notre temps que de comprendre comment pareil auteur a pu s’éloigner jusqu’à l’irréparable de la rigueur nécessaire au difficile exercice de l’écriture de fiction.

J’ai déjà indiqué ce que Marcel Proust nous enseigne : les grands livres sont « l’œuvre de la solitude et les enfants du silence ». Aujourd’hui, Martin est immergé dans le bruit de la notoriété et la fureur du commerce. Mais même si, tel un Ironborn émergeant des eaux salées, il parvenait à véritablement revenir à la solitude et au silence, à s’infliger la concentration et l’ascétisme permettant de demeurer focalisé sur l’oeuvre rétive et sur elle seule, à retrouver l’envie et l’énergie exigées par l’écriture créative, ces conditions nécessaires ne seraient pas suffisantes : il resterait très probablement dans la quasi-incapacité technique de réussir à terminer son roman. L’ampleur et ainsi la complexité des combinaisons de personnages, lieux et périodes déjà publiés défie l’entendement et exige un effort surhumain pour éviter les aberrations narratives au lieu de créer. A quoi s’ajoute la perte de tout suspense : la série de HBO ne lui a pas seulement coupé l’herbe sous le pied, elle a aussi coupé les racines, la terre, et même le sous-sol. Aujourd’hui le public de Martin sait ce qu’il advient de John Snow qui, dans le roman, est toujours supposé mort, de Stannis Baratheon, de Danaerys Targaryen ou de Margaery Tyrrell ; dans un an, il saura le reste. George Martin est consciemment devenu ce rédacteur d’histoires dont on connaît la fin, comme l’attestent ces livres sur Dunk et Egg qui deviendront, on le sait déjà, Sir Duncan the Tall et le roi Aegon V. Ainsi, passée la dernière diffusion de la série Game of Thrones, les deux tomes manquants du roman ne seront plus que le prequel d’une histoire déjà publiée par la télévision.

Tout cela décourage peut-être George Martin lui-même qui avoue sans ambages qu’il n’a pas même commencé à travailler sur le dernier tome, à 70 ans… Tout et d’abord les sous-entendus de son blog conduit désormais à supposer que ce dernier tome, et peut-être le pénultième, ne sera jamais publié par lui seul de son vivant.

En soi, cela ne serait pas si grave : tout le monde peut se planter, surtout pour d’aussi beaux et vastes desseins que ceux qu’a nourri Martin. D’autant que les scénaristes Benioff et Weiss auront su terminer la saga à sa place, quitte à transférer de l’écrit à l’audiovisuel le principal de la forme de l’œuvre (ils sont déjà référencés sur internet comme les créateurs de la série Game of Thrones, il ne reste que le mot « série » à enlever). D’une certaine manière, cette faillite de l’écrivain face au producteur qu’il est lui-même devenu forme une sorte d’antithèse à celle par laquelle Fitzgerald n’a pas achevé le Dernier Nabab.

Mais ça tourne quand même au naufrage quand ce monsieur dont le nom évoque sans cesse moins l’écrivain que la marque commerciale s’abrite derrière les plus grands noms de la littérature mondiale pour se chercher des excuses aussi imbéciles qu’inappropriées. Par surcroît, alors qu’enfler jusqu’à se prendre réellement pour Tolkien, Dickens ou Fitzgerald, est déjà assez consternant, en plus il pontifie : « I do intend to finish A SONG OF ICE AND FIRE, of course… but doubtless Peake, Dickens, Fitzgerald, and Tolkien would have said the same ».

Ca, faut quand même être capable de l’écrire. Car on a ici un écrivain, pas un footballeur ; une personne qui sait ce que les mots veulent dire, ce qu’une phrase signifie, et qui en a fait son métier. Or cette phrase, traduite littéralement, signifie que Peake, Dickens, Fitzgerald et Dickens auraient eux aussi dit qu’ils voulaient finir… le Trône de Fer. Martin n’a pas écrit qu’il avait l’intention de finir son œuvre, quitte à ajouter : comme ces auteurs la leur, même si c’est sans doute ce qu’il voulait dire. Mais le fait est qu’il n’a pas ajouté « of their work », y compris plus tard, à cette phrase laissée telle qu’elle sur son blog. Le fait demeure donc qu’il a écrit, publiquement et textuellement, que Dickens aurait dit son intention de terminer l’œuvre de George R.R. Martin. Pareil lapsus est lourd de signification car un écrivain est bien la seule personne qui ne puisse pas expliquer s’être trompé de mots en écrivant.

Le naufrage, donc, le voici. Fièrement exposé par l’auteur sur son (ancien) blog. Tels sont en effet les maîtres de ces temps-ci et je vous laisse remplacer la tête de Martin par celle de Fitzgerald ou de Tolkien.