Wargame et D&D

Of the two approaches to hobby games today, one is best defined as the realism-simulation school and the other as the game school. Advanced Dungeons & Dragons is assuredly on adherent of the latter school. It does not stress any realism (in the author’s opinion an absurd effort at best considering the topic !). It does little to attempt to simulate anything either. AD&D is first and foremost a game for the fun and enjoyment of those who seek to use imagination and creativity.

[ Des deux approches des jeux de hobby actuels, l’une est idéalement définie en tant l’école du réalisme simulationnel, l’autre en tant qu’école du jeu. Advanced Dungeons & Dragons adhère assurément à cette dernière. Il n’impose aucun réalisme (ce qui, selon l’auteur, serait un effort absurde, vu son sujet). Il n’essaie pas de simuler quoi que ce soit non plus. AD&D est avant tout un jeu pour le plaisir et l’amusement de ceux qui cherchent à employer l’imagination et la créativité. ]

E. Gary Gygax

Advanced Dungeons & Dragons Dungeons Masters’ Guide, p.9, TSR, 1979

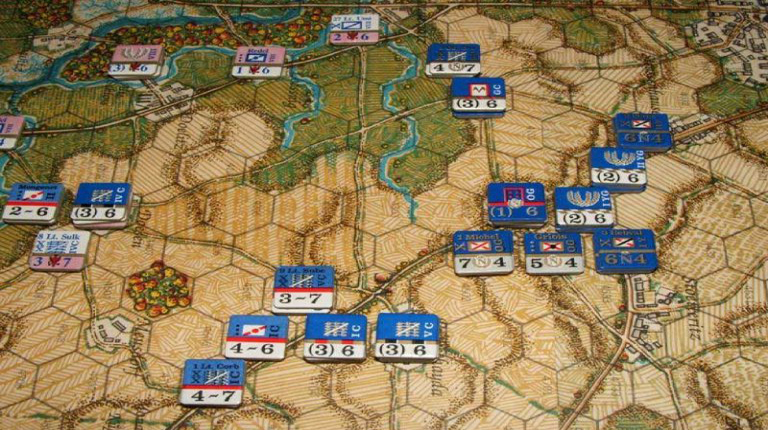

Comme je l’ai indiqué ailleurs, je fus d’abord un wargamer avant de devenir, ensuite et aussi puis surtout, un rôliste. J’ai toutefois continué longtemps de pratiquer le wargame, de concert avec le jeu de rôle. A l’instar des créateurs de ce dernier et d’une bonne part de son public initial, je suis passé de l’un à l’autre. Avant d’arbitrer ou de m’aventurer dans les donj’ j’ai moi aussi poussé des dizaines de « counters » sur des cartes déployées, comme en donnaient par exemple l’occasion la campagne de Waterloo, Leipzig, D-Day, War in the East, Market-Garden… Bref, je sais ce que c’est que de se prendre pour Napoléon ou von Rundstedt.

Mais au tournant du XXIe siècle, les nouveaux venus au d20 system connaissent l’écran informatique bien plus que la carte en papier ou carton. Pour eux, une situation tactique déployée, une figurine qui se déplace, un calcul de portée de tir, c’est nouveau. Visualiser ce qui se passe par une représentation concrète plutôt qu’au travers d’un écran, c’est nouveau. Faire progresser et adapter au terrain une unité de combat, c’est nouveau.

Les concepteurs D&D3 s’en rendent compte : ils vont donc décider mélanger le wargame et le jeu de rôle médiéval-fantastique, inversant en quelque sorte le cheminement des Arenson & Gygax. Grâce à quoi ils vont effectivement attirer et séduire un public qui n’a jamais et n’aurait jamais joué à un wargame. Ce faisant ils consacrent une sorte revanche de l’originel Chainmail, sauf que ce jeu ne fut pas le véritable inspirateur du concept fondamental de D&D. Mais peu nombreux sont ceux aujourd’hui ceux qui pourraient dire : si vous voulez un vrai wargame, jouez donc à Squad Leader !

Le d20 system n’offre pas le meilleur des deux mondes, mais l’accès aux deux mondes. Malgré des unités ou figurines déployées sur une carte pour devenir représentatives d’un affrontement régi par des règles tactiques, ça n’en reste pas moins un jeu de rôle, d’autant qu’il est présenté comme tel, avec l’adjonction d’un, mettons, « sous-wargame ». Cependant, même si un mien ami a réussi de tour de force d’arbitrer (remarquablement) Pathfinder sans figurines, démontrant ainsi que la composante jeu de rôle est intacte et entière dans le d20 system, il n’en reste pas moins, à mon avis, que la dimension wargamisante est généralement primordiale dans le succès rencontré par ce jeu.

La « wargamisation » ne réside pas dans la représentation par figurine (ou pion ou symbole) du personnage dans son contexte, qui peut certainement s’avérer utile au jeu de rôle, mais dans la primauté donnée au rôle de cette figurine (et de son support) dans le fonctionnement du jeu. J’appelle wargamisation un système de règles qui fait dépendre le déroulement d’un jeu de rôle de l’évolution et de la situation spatiale de figurines, focalisant ainsi l’attention des joueurs sur celles-ci plutôt que sur l’interprétation de leurs personnages. En d’autres termes, la wargamisation consiste à ce que la figurine passe d’auxiliaire à principal élément du jeu.

Or ce mélange des genres m’a toujours gêné et je vais essayer de m’en expliquer ici.

⬦

Le jeu de wargame a deux principaux buts : un but compétitif qui consiste vaincre un adversaire qui est un autre joueur ; un but contemplatif, qui consiste à apprécier la simulation et le déroulement, réaliste, historique ou uchronique d’un conflit représenté par les matériaux du jeu et auquel celui-ci se limite.

Le jeu de rôle classique n’est pas compétitif mais collaboratif entre les joueurs opposés ensemble à des obstacles dont l’arbitre est temporairement le medium. Ce jeu ne repose pas sur une contemplation extérieure au joueur mais à l’inverse sur une fiction intérieure attisée par la tension narrative, par la crainte de perdre son personnage ou le désir de son développement, par les perspectives offertes par sa progression dans le contexte scénarique.

Ces différences ne rendent pas les mécanismes fondamentaux de ces jeux complémentaires mais plutôt antagonistes et je crois que c’est la source principale de la gêne que je ressens.

La gêne du joueur

Je tiens que la wargamisation ralentit et soumet le jeu de rôle à une mécanique qui, tous comptes faits, ne lui apporte rien. L’instauration d’un réalisme spatial par la disposition d’unités sur une carte a en effet pour corrélat l’extinction du réalisme imaginaire qui est au fondement du jeu de rôle. L’éventuel gain du premier est alors annulé par la perte du second.

Par exemple, c’est une chose de vouloir, en tant que personnage, arriver de l’autre côté d’une ligne d’ennemis pour les prendre à revers, c’en est une toute autre de compter le nombre de cases sur une carte pour savoir si, rapporté à une statistique de mouvement modifiée par tel ajustement, ma figurine va y parvenir. En jeu de rôle, j’attends de l’arbitre qu’il me dise : « tu y arrives » ou « tu n’y arrives pas » ou « tu risques de te prendre des coups » mais pas : « à toi de faire le calcul » ; parce que si je fais ce calcul, je me retrouve à déplacer une unité comme un wargamer et non à interpréter un personnage qui n’est qu’accessoirement matérialisé par une figurine.

Cependant la plupart des joueurs feront volontiers le calcul, parce qu’ils préfèrent savoir à l’avance. Pourtant, la vie nous apprend que justement non, la plupart du temps, on ne sait pas à l’avance. C’est pourquoi la wargamisation détruit le réalisme propre au jeu de rôle.

Ainsi, en situation de combat dans un jeu de type d20 system ou ses dérivés, je me retrouve à transporter sans cesse mon attention entre ma fiche de personnage, ses documents annexes, le manuel, la figurine, la carte1. Je bascule sans arrêt du rôliste au wargamer et inversement, et les deux se parasitent.

Par exemple, mettons que l’arbitre trace sur la carte la zone affectée par un silence issu du sortilège qu’un prêtre vient de lancer : je l’observe en me disant que si ma figurine parcourt trois cases dans la direction sud-ouest, elle se trouvera hors de ce silence. Je suis content de le savoir, grâce à quoi je peux planifier en fonction de cette information l’action de mouvement que ma figurine va matérialiser.

Mais en même temps je ne veux pas cela. Car dans la réalité fictionnelle de mon personnage, ce dernier n’a aucun moyen de savoir avec pareille précision où se positionner. Donc, en tant que joueur de rôle, je voudrais avoir seulement entendu le prêtre lancer le sort de silence, l’arbitre énoncer « OK plus personne n’entend quoi que ce soit et vous ne pouvez plus parler entre vous », et pouvoir alors lui répondre : « je m’enfuis sur ma gauche jusqu’à ce que j’entende le bruit de mes pas » avant d’apprendre que l’arbitre valide ou non cette action et narre le cas échéant ce qui se passe. Je crois même que ça prendrait moins de temps qu’il n’en a fallu pour tracer sur la carte la zone de silence, réinstaller les figurines qui ont été dérangées par les gestes rendus nécessaires pour cela, attendre que l’arbitre se rassoie, compter le nombre de cases et déplacer ma figurine.

On touche ici un point important qui consiste en l’opposition entre réalisme temporel et réalisme spatial.

Le wargame est fondé sur le réalisme spatial. Son principe repose sur la représentation matérielle d’une situation géographique et de l’opposition militaire qui s’y déroule. Dans Highway to the Reich, énorme wargame (plus de 2500 counters, quatre cartes d’une longueur totale de plus de trois mètres, 350 heures de jeu prévues mais nous l’avons fini en moins que ça), un tour de jeu, représentant dix minutes, pouvait parfois exiger plus d’une heure à être effectué. Car on est là pour simuler, pas pour se presser. On pourrait d’ailleurs dire la même chose de bien des jeux de plateau où ce qui importe d’abord est ce qui se passe sur la table, indépendamment du temps pris par chaque tour de jeu, dans des limites raisonnables bien entendu (dans HttR nous avons finalement convenu que chaque camp disposerait d’une demi-heure au plus pour effectuer son tour afin d’avancer un peu moins lentement).

Mais cette relative inimportance de la vitesse du jeu ne convient pas du tout au jeu de rôle où le temps qui s’écoule revêt une importance décisive dans ce qui déclenche le ressenti et l’imagination du joueur. Le principe du jeu de rôle est fondé sur un récit, donc sur le temps réel tel que les participants l’éprouvent, non sur un espace évoluant par des à-coups dont peu importe la durée effective. Le jeu de rôle est à cet égard beaucoup plus proche par exemple de la musique, qui dépend d’un rythme d’exécution dans un temps imparti, que de la peinture dont le résultat effectif ne dépend pas du temps de sa création ou contemplation ; or c’est précisément l’inverse pour le wargame. Un plateau avec carte et figurines est aussi utile à manifester le temps qui s’écoule qu’une horloge l’est à représenter la superficie de l’Europe. Car le wargame simule d’abord l’espace quand le jeu de rôle simule d’abord le temps.

Obliger un wargamer à jouer à toute vitesse serait absurde : cela détruirait l’intérêt et le plaisir de ce jeu qui consistent en une réflexion et une planification entraînant les exécutions appropriées, voire même en une contemplation. De la même manière, s’arrêter sur une situation vue d’avion par le joueur alors que son personnage est censé l’éprouver par ses propres sens est tout aussi destructeur du plaisir du jeu de rôle ; cela revient à obliger un conteur à bégayer pendant qu’on vérifie dans une encyclopédie si ce qu’il raconte est ou non plausible.

La gêne de l’arbitre

En tant que vieux wargamer, je ne crois pas à l’équilibre arbitral d’une telle pratique et je pense que la plupart des wargamers classiques n’y croient pas non plus. Un wargame oppose des joueurs adversaires, qui eux-mêmes représentent des belligérants. Il suppose l’envie, ou à tout le moins la tentation, de gagner, ce qui constitue l’essence du jeu d’affrontement, comme aussi bien aux échecs ou au Risk.

Or le principe d’un jeu de rôle implique que les deux côtés de l’arbitre et des joueurs ne soient pas égaux, notamment en termes d’information, de pouvoirs, de cohérence. L’un connaît tout du terrain, des combattants, et même des règles. Il n’a pas besoin de faire communiquer ses différentes unités, forcément cohérentes sous son commandement. Il peut décider à son gré d’affaiblir ou d’augmenter les forces en présence et même de négliger des règles du jeu à l’insu du camp qui lui est opposé. C’est présumer beaucoup de l’impartialité de l’arbitre placé dans pareille situation que de croire que même involontairement, même pour le fun, dans aucun des divers combats proposés par l’aventure, il ne sera tenté de jouer lui aussi, fusse un petit peu, au wargame.

Je défie n’importe quel joueur d’un d20 system ou ses dérivés d’oser affirmer que non, jamais un arbitre ne lui a donné l’impression de tirer du chapeau une situation ou un événement ou une règle ou son interprétation à son profit dans un contexte de combat. Car si l’arbitre joue « mal » le wargame, il pourra éprouver l’impression personnelle d’avoir été vaincu par les joueurs, au lieu de se dire : tant mieux pour les aventuriers que les monstres se soient mal débrouillés. La frontière est ténue et poreuse entre la volonté de fournir une opposition conséquente aux joueurs et celle de gagner une situation avec « ses » monstres et il est bien difficile, même au plus impartial des arbitres, d’élaborer une tactique, une réaction, voire une utilisation des règles qui ne dépasse jamais l’adversité normale d’un jeu équilibré.

L’arbitre de D&D a une fonction sacrificielle : il incarne une opposition temporaire que doivent vaincre les autres joueurs. Il va souvent devoir balancer à leurs personnages des hordes d’ennemis dont la finalité est d’être anéantie par eux. La vocation de l’arbitre, considéré comme adversaire tactique des joueurs, est donc d’être défait.

Ce n’est pas forcément agréable au plan humain et au plan stratégique c’est souvent une aberration : dans bien des cas, l’effectif complet d’un donjon, s’il était mis sur une table de wargame et correctement commandé, ne devrait jamais être vaincu par les personnages des joueurs. Le risque de rendre cette aberration évidente a d’ailleurs amené les aventures à évoluer en forme de séquences de rencontres espacées et limitées.

Or la wargamisation du jeu met en évidence la défaite systémique de l’arbitre considéré comme commandant des unités adverses des joueurs, puisque la simulation spatiale inhérente au wargame oblige à matérialiser ce commandement. Elle fragilise donc l’impartialité de l’arbitre ou l’intérêt pour lui du jeu car en wargame, personne ne dispose des unités sur la carte dans le but qu’elles soient vaincues. Au final, l’arbitre subit, concrètement, l’élimination systématique de « ses » unités. S’il les a mal disposées ou manoeuvrées, il verra le camp adverse s’en réjouir et il aura tendance à se morigéner, à estimer qu’il ne fournit pas aux joueurs une opposition suffisante, voire même à considérer qu’il a « trahi » les monstres et le design de l’aventure. Pourtant, un mauvais wargamer ne devrait pas passer pour un mauvais arbitre : ce sont deux compétences bien différentes.

Dans l’originel Braunstein, wargame où Wesely invente l’arbitre qui deviendra celui du jeu de rôle, cet arbitre n’a pas d’unités sous son commandement.

Or Braunstein est bien plus que Chainmail à l’origine du jeu de rôle. Chainmail est un wargame classique créé par Perren et Gygax aux fins d’intégrer la magie en contexte médiéval-fantastique : c’est pourquoi sa mécanique est réemployée par David Arneson pour sa campagne de Blackmoor qui crée D&D. Mais il n’y a pas d’arbitre à Chainmail quand il y en a un à Braunstein (et ensuite à Blackmoor). Dans Chainmail, le seul but des joueurs consiste à vaincre l’adversaire avec les unités qu’ils commandent alors que dans Braunstein, chaque joueur a un rôle différent, par exemple un maire, un professeur, un banquier, avec des règles et statuts particuliers. Dans Chainmail, l’action se passe sur et seulement sur la carte, quand Wesely s’inspire par exemple de Diplomacy pour amener les joueurs de Braunstein à négocier selon leur rôle en dehors de la simulation militaire.

Ainsi l’arbitre de Braunstein est et ne peut être que neutre vis à vis du jeu par sa fonction. Il n’est pas en situation ni en intérêt d’être adversaire de quiconque, même en apparence, même pour le fun, même dans l’intérêt du jeu. Dans l’extrait de l’explication inaugurale de Gygax que je cite en tête de ceci, l’auteur, lui-même wargamer très expérimenté, écarte la simulation et le réalisme au profit de l’imagination et de la créativité, y compris, un peu plus loin dans le même ouvrage, s’agissant de la représentation des situations produites par le jeu. Gygax a vu le danger de basculer des fonctions de l’arbitre neutre selon Wesely vers celles de représentation universelle, bascule probablement conçue par Arneson. Il sait, probablement mieux que quiconque, que le wargame n’est pas le jeu de rôle et que chacun d’eux a des exigences différentes. Il précise que l’emploi de figurines est une option destinée à faciliter l’arbitrage et la visualisation de leurs emplacements ou du contexte par les joueurs, mais nulle part que cet emploi pourrait contraindre ou déterminer leurs actions.

La gêne du wargamer

Enfin, les implications du fantastique dans le cadre d’un jeu de rôle — étant ici admis que le contexte fantastique préside à la plupart de ces jeux — détruisent non point le réalisme du wargame mais l’intérêt de celui-ci. Un wargame, aussi complexe puisse-t-il parfois s’avérer, obéit à des principes dont le jeu de rôle s’affranchit. La qualité fondamentale d’une mécanique de wargame réside en sa proposition d’un challenge équilibré respectant des conditions objectives. L’intérêt de ce jeu suppose en effet de laisser autant de place que possible à la réflexion des joueurs. Ainsi les pions présentent-ils en général les informations nécessaires à immédiatement apprécier les capacités des unités qu’ils représentent. La carte, avec ses incidences, est connue de tous. La mécanique des règles est la même pour tous. Les tables de résultat sont fixes. Les capacités des unités ne varient pas d’un moment à l’autre selon des modificateurs accumulés. Aucun lapin tiré du chapeau ne peut venir ruiner une exécution tactique ou stratégique de qualité.

C’est pourquoi j’ai évoqué un « sous-wargame » à propos de son adaptation au jeu de rôle car aucun de ces principes n’y est respecté. Je conçois que cela soit sans importance ou même amusant pour les joueurs ; mais pour un authentique wargamer, la chose peut devenir assez frustrante. Car c’est un peu comme si en jouant le Débarquement avec les alliés, le joueur allemand pouvait à tout instant déclencher une tempête dispersant votre flotte.

Et pourtant ça marche, notamment parce que les rôlistes d’aujourd’hui sont en général des néophytes du wargame. Ce que bien des nouveaux joueurs croient découvrir n’est en effet pas tant un jeu de rôle qu’un wargame à l’échelle 1 pion = 1 combattant représenté par une figurine sur un plateau dans ce qui ressemble plus à un Chainmail qu’à un Braunstein. Ce pion, qui serait sans doute plus utile s’il consistait en un carton mentionnant les facteurs d’attaque, de défense et de mouvement de l’unité qu’il représente, n’est pas différent de son homologue de wargame classique et l’attachement qu’éprouve le joueur envers lui ne l’est pas tellement non plus ; car oui, au wargame aussi, on s’attache aux unités qu’on manipule. C’est très chouette, le wargame et loin de moi la moindre idée de critiquer un type de jeu que j’apprécie énormément et pratique depuis des décennies. Cependant, les joies du wargameur ne sont pas celles du rôliste : leur mélange inconsidéré peut affaiblir autant les unes que les autres.

⬦

Mais on pourrait aussi bien considérer que peu importe en fin de compte car tout ce que je viens d’écrire est balayé par les faits qui sont, comme on sait, têtus. Le jeu de rôle wargamisé est un fait ; cette réalité n’est pas contestable. Il ne s’agit donc pas ici de la déplorer mais d’attirer l’attention sur ce que cette pratique peut comporter de néfaste pour le jeu comme les joueurs. J’ai voulu ici démontrer que plus on jouera à Chainmail, plus on se privera de D&D.

Car il me semble qu’une bonne part du renouveau du jeu de rôle, désormais ô combien justement dénommé « sur table », et qui s’est manifesté, s’agissant de D&D, d’abord avec le d20 system puis avec le succès de la 5e édition, est inséparable d’une joie des joueurs de se transformer en tacticiens à l’occasion des combats. La solution apportée par le d20 system au reproche d’un jeu limité au « porte-monstre-trésor » a consisté à refonder la partie « monstre » en transformant le combat en un ersatz de wargame, quitte à négliger les déterminants du jeu de rôle. C’est une réussite au point que bien des joueurs privilégient désormais à tout autre aspect du jeu leur plaisir de wargamer via des personnages qu’ils conçoivent d’abord et parfois seulement comme des unités de combat.

D’ailleurs, cette pratique est aujourd’hui généralisée : ne pas employer de figurines sur des carrés (au lieu d’hexagones…) apparaît inconcevable à des joueurs qui n’imaginent pas, c’est le cas de le dire, comment procéder autrement. L’esprit « Chainmail » l’a emporté sur l’esprit « Roleplaying ». Soit. Le nier serait absurde mais s’en inquiéter n’est pas forcément rétrograde ; beaucoup d’arbitres, y compris assez jeunes2, sont conscients de l’importance fondamentale de l’interprétation et de l’histoire dans le jeu de rôle. A terme, le plaisir de ceux qui cherchent l’imagination et la créativité, pour paraphraser Gygax, ne peut se satisfaire d’un Chainmail remis au goût du jour.

Qu’il me soit permis, pour finir, un petit aveu personnel. Le d20 system a introduit l’initiative fixe, générée par un unique jet pour tout un combat, qui recrée l’équivalent du tour par tour nécessaire au mécanisme du wargame. Lorsque j’explique, par exemple à des amateurs de Pathfinder, qu’en AD&D l’initiative est variable et peut changer d’un tour à l’autre, ils se récrient : comment jouer dans ces conditions, comment prévoir ce qui va se passer, comment élaborer une tactique ? c’est absurde ! Comme s’il était à l’inverse logique d’imaginer d’Artagnan sachant à l’avance dans laquelle des six prochaines secondes il aura l’occasion de frapper le garde du Cardinal et dans laquelle de ces six secondes ce dernier aura l’occasion de lui rendre la pareille…

Mais ils n’en démordent pas : ce n’est pas juste, ce ne sont pas de bonnes règles !

C’est à ce moment que j’ai l’impression d’entendre Lysa Arryn reprocher à Bronn qui vient d’occire Ser Vardis dans the Eyrie :

— You do not fight by the rules ! 3

— No, my lady : he did répond Bronn en désignant le cadavre de son adversaire.

Car je ne peux vilainement m’empêcher de penser que bien des joueurs de Pathfinder ou D&D3 ou 5 auraient un petit côté Ser Vardis à Squad Leader ou AD&D…

__________________________________

1 — Une édifiante vidéo d’initiation à D&D5 illustre assez ce que j’éprouve : elle démontre combien le jeu de rôle repose désormais essentiellement sur des figurines, cartes, dés, et fiches de personnages ; l’interprétation d’un rôle n’y est même pas secondaire mais carrément contingente. ↑

2 — « Personally, my preferred play style is without miniatures. When I run any RPG, I prefer to focus on story and characters over combat. However, I frequently act as Game Master for my group of friends playing Pathfinder. Within this crew, a handful have a difficult time visualizing combat without figurines on a map, and so I began my descent down the dark, filthy hole known as miniature collecting. »

Josh McIllwain — http://mightymeep.com/news/a-beginners-guide-to-rpg-miniatures/269. ↑

3 — La réplique exacte est : « You don’t fight with honor ». ↑